Il segreto dei colori di Raffaello

Cinquecento anni fa, il 6 aprile 1520 muore a Roma, a trentasette anni, Raffaello Sanzio, il più grande pittore del Rinascimento. Ripropongo qui un articolo dove viene svelato un segreto pittorico del “divin pittore” non sempre da tutti conosciuto (ndr)

Fonte:Studio Verdi Demma: Tecnologie diagnostico-analitiche e informatiche per l’attribuzione, l’autenticazione e la valutazione economica delle opere d’arte

Interessante articolo del 2013 nel quale i Restauratori svelano il vero aspetto della stanza di Eliodoro in Vaticano. Nessuno prima e dopo usò la “velatura a calce”.

“La velatura a calce: nessun artista prima di Raffaello l’aveva praticata, nessuno dopo di lui l’ha più usata. La tecnica era rimasta sconosciuta anche ai contemporanei del maestro urbinate. O forse l’avevano ritenuta un semplice virtuosismo. Neppure il Vasari ne fa cenno. I manuali delle tecniche pittoriche la ignorano. La velatura a calce è la scoperta più sensazionale fatta dai restauratori, che hanno appena finito di ripulire la Stanza di Eliodoro in Vaticano. I lavori, sotto la direzione scientifica di Arnold Nesselrath, sono durati undici anni e verranno presentati al mondo nei prossimi giorni. Questi lavori hanno svelato tutti i segreti di Raffaello.

«Ho finalmente capito perché Michelangelo aveva paura di questo ragazzo di 25 anni, che lavorava alle Stanze negli stessi giorni in cui lui dipingeva la creazione del mondo sulla volta della Sistina», dice Nesselrath. E Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, consiglia di tornare a visitare la Stanza dopo la pulitura: «Collocatevi al centro di quel piccolo spazio e guardatevi intorno. Capirete in che cosa consiste il genio di Raffaello. Capirete perché la sua pittura resta il vertice assoluto, l’ineguagliato zenit di tutti i tempi». Uno zenit universalmente riconosciuto fino alla seconda metà del Novecento. Poi fu lasciato in ombra dalla stella di Michelangelo, che negli anni Ottanta diventò abbagliante grazie ai restauri della Cappella Sistina. Ora i lavori nella Stanza di Eliodoro potrebbero riportare in auge quello che fino all’epoca di Picasso era considerato il vero genio della pittura.

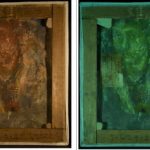

Per indagare nei particolari i segreti di Raffaello sarà bene portarsi un binocolo. E puntarlo innanzitutto sulla scena della Liberazione di San Pietro dal carcere, che nella Stanza di Eliodoro occupa l’intera parete a destra del percorso dei visitatori. Su questa parete è rappresentato il primo vero notturno della storia dell’arte, «più notturno» del Sogno di Costantino di Piero della Francesca e prima dei notturni di Caravaggio illuminati dalle fiaccole, prima della Ronda di Rembrandt, prima del Trés del Mayo 1808 di Goya, con la drammatica fucilazione dei popolani madrileni. Il notturno della Liberazione di San Pietro è scandito da un concerto di luci: al centro la luce accecante dell’angelo che sveglia l’apostolo e ipnotizza i miliziani chiusi nelle armature; a destra il lucore emanato dall’angelo che prende permano il santo e lo porta verso la libertà; a sinistra il chiarore della luna alta in un cielo velato di nubi che all’orizzonte già si schiarisce nell’alba. Qui le corazze dei soldati, che si agitano impauriti alla vista del miracolo, riflettono contemporaneamente la luce lunare, quella della torcia che un soldato tiene in mano, quella che si spande dalla prigione attraverso la grata. Su tutta la scena grava il vapore di una notte sciroccosa di fine estate. Fu per rendere reale questa caligine notturna che Raffaello inventò la velatura a calce. E solo un genio come lui, che avesse una padronanza assoluta della pittura, poteva realizzarla. Perché bisogna diluire e dosare la calce alla cieca. Al momento in cui si stende, il composto è trasparente come l’acqua. L’effetto si vede soltanto dopo che la pennellata è asciutta e se la quantità di calce è eccessiva, la pittura sottostante è rovinata per sempre. L’affresco era costato 18 giornate di lavoro. Si può immaginare con quale apprensione Raffaello l’abbia coperto con la sua velatura.

È un miracolo che questa velatura oggi non sia stata scambiata per carbonatazione, un processo chimico causato dall’umidità. Con il tempo può succedere che nei punti in cui la parete è umida, sull’affresco affiori la calce contenuta nell’impasto dell’intonaco sottostante e ne offuschi i colori. I restauratori oggi la eliminano con solventi speciali. Nella scena di San Pietro si sono accorti che il velo biancastro copriva più del sessanta per cento della superficie. E non c’erano tracce di umidità sulla parete. A riconoscerla è stato Paolo Violini, che dal 1996 dirige il cantiere di restauro nelle Stanze. «Abbiamo fatto le prime prove sullo scudo del soldato addormentato sulle scale: bagnandolo con la spugna imbevuta d’acqua apparivano bellissime decorazioni in ocra su un fondo bruno dai toni vivaci. Quando la pittura si asciugava riaffiorava la calce e le decorazioni trasparivano appena sotto una patina di marrone grigiastro. Per fortuna avevamo già trovato un piccolo esempio di velatura a calce nella Stanza della Segnatura. Raffaello la usò per avvolgere la miriade di angioletti nella nuvola che sostiene l’emiciclo con i santi, i patriarchi, i profeti della Chiesa Trionfante. Ma qui aveva lasciato un segno: la nitidezza del putto che sbuca dalla nuvola con le braccine stese in avanti, come se nuotasse».

Osservando meglio lo scudo si trovano altri indizi, gli stessi che hanno convinto i restauratori dell’esistenza della velatura. Ecco la traccia del largo pennello con il quale l’artista ha steso la calce diluita nell’acqua e l’ombra sotto il braccio del soldato ottenuta lasciando libera dalla velatura quella piccola porzione di dipinto. Resta un dubbio: come è possibile che nei precedenti restauri non si siano accorti di questa raffinatezza inventata da Raffaello? E perché, non avendola riconosciuta, non l’hanno cancellata riportando il dipinto alla nitidezza che conserva sotto il velo di calce? Precisa Violini: «Perché è la prima volta che abbiamo scavato a fondo nel dipinto. Abbiamo tolto strati e strati di vernici e di sporcizia. Non si arrivava mai. Alla fine è apparsa questa sinfonia di grigi che dà profondità alla scena e l’avvolge in una atmosfera onirica».

La Stanza di Eliodoro fu conclusa nel 1513. La sera del 6 aprile 1520 (un Venerdì Santo come il 28 marzo 1483, giorno della sua nascita) l’artista moriva sopraffatto da una febbre «continua e acuta» nel suo palazzo di Borgo, tra il cordoglio di Papa Leone X e dell’intera città. I primi restauri delle Stanze, forse condotti da Sebastiano del Piombo, furono quelli eseguiti per riparare i danni provocati durante il Sacco di Roma del 1527 dai Lanzichenecchi, che avevano colpito con le alabarde i volti dei Papi e inciso sugli affreschi graffiti che inneggiavano a Lutero e Carlo V. Alla fine del Cinquecento e nel corso del Seicento pittori come Giovanni Guerra e Simone Laghi spolverarono i dipinti, stuccarono le crepe, ritoccarono i colori. All’inizio del Settecento, Carlo Maratta rimosse gli strati di sporcizia con panni bianchi imbevuti di vino greco e per questa sua pratica fu denunciato al Papa. Il primo restauro «scientifico» cominciò negli ultimi anni Cinquanta del Novecento. Ma fu «un restauro a soggetto», come lo definisce Violini. «Si pulirono di più le parti in luce delle scene, di meno quelle in ombra, per creare un chiaroscuro drammatico, un po’ caravaggesco».

Forse aveva influito su questa scelta la riscoperta di Caravaggio e dei suoi seguaci, avvenuta con la grande mostra di Roberto Longhi a Milano nel 1951, che aveva riacceso il mito del maestro del Seicento. Di fatto, quella pulitura ci ha fatto vedere per oltre cinquant’anni un Raffaello che aveva perso il suo equilibrio originale, stravolgendo in alcuni casi anche la concezione iconografica delle scene. Come quella dell’angelo che prende permano San Pietro per condurlo fuori dal carcere. Paolo Violini racconta di avere attraversato un momento di terrore puro, quando ha cominciato a pulire la raggiera che avvolge l’angelo in una mandorla di luce e nasconde il braccio di Pietro. «Via via che scendevo lungo il braccio, i raggi mi si spezzavano tra le dita. Più scendevo e più diventavano evanescenti. Ho cominciato a pensare che stavo rovinando un capolavoro. Poi, quando sono arrivato alla mano di Pietro, ho capito: intrecciata a quella dell’angelo trapassa la luce e appare in primo piano. Negli anni Cinquanta avevano accentuato la raggiera, trasformandola in un faro, e scontornando la figura dell’angelo in controluce, in modo da aumentare il contrasto. Abbiamo scoperto che è invece l’angelo stesso a irradiare luce, è lui stesso luce. Raffaello l’ha dipinto con pochissime pennellate essenziali, c’è un’ala che è fatta praticamente di niente, perché si fonde nella luce». La vecchia pulitura aveva inoltre mortificato il cromatismo dell’intera scena, basato sui grigi che scivolano nell’azzurro e nel rosa. «Questo affresco è il più ispirato tra quelli dipinti dall’artista nelle Stanze. Vi si legge una compenetrazione totale tra il pittore e la sua opera. È anche quello completamente autografo, insieme al dipinto che racconta il miracolo di Bolsena, sulla parete opposta. In tutte le altre scene abbiamo trovato la mano dei collaboratori».

Raffaello aveva iniziato a lavorare alle Stanze nell’estate del 1508, chiamato a Roma da Giulio II della Rovere che voleva creare per sé un appartamento nuovo, non tollerando di abitare gli stessi ambienti di Alessandro VI Borgia, l’odiato predecessore. Il giovane pittore era già noto come un prodigio di bravura.

Aveva una cultura figurativa immensa, nata nella bottega del padre a Urbino, cresciuta nella cerchia del Perugino dal quale aveva appreso il segreto della bellezza e del ritmo che governa le forme, maturata infine a Firenze a contatto con Leonardo, Michelangelo, Luca Della Robbia, Verrocchio, Donatello, Beato Angelico, Masaccio. «Studiando le fatiche de’ maestri vecchi e quelle de’ moderni, prese da tutti il meglio e fattone raccolta, arricchì l’arte della Pittura di quella perfezione che ebbero anticamente le figure di Apelle e di Zeusi», ricorda il Vasari. Raffaello assorbiva tutto e poi trasfigurava a suo modo quanto aveva appreso, rendendolo nuovo e originale.

Quando comincia a lavorare alla sua prima scena, quella della Disputa nella Stanza della Segnatura, Raffaello è ancora legato alla scuola della pittura umbra. I restauri, presentati una decina di anni fa, evidenziarono l’uso dei colori freddi, dal bianco puro al blu di lapislazzuli, stesi con pennellate piccole e nervose e incastonati ognuno nel proprio recinto delimitato dal disegno tracciato con un pesante tratto di nerofumo o inciso nell’intonaco. Gli incarnati erano resi con trattini sottili di pennello, sovrapponendo il nero al rosa e al giallo ocra. Anche le «giornate» (porzioni di intonaco) erano piccole e l’intonaco presentava una rete di cretti (crepe superficiali). Raffaello era caduto nello stesso errore che aveva ingannato Michelangelo quando cominciò a dipingere la Sistina: entrambi, nella composizione della malta, avevano mescolato calce e pozzolana nella proporzione di uno a due, come si faceva nel Centro Italia con la sabbia, anziché di uno a tre, come richiedeva la pozzolana.

Ma quattro anni dopo, quando la Stanza della Segnatura è finita, si scopre che Raffaello ha ormai raggiunto i vertici della pittura. Le sue figure sono molto più grandi e si muovono liberamente nello spazio, suddiviso da architetture che riecheggiano quelle che Bramante stava elaborando per la basilica di San Pietro. Negli incarnati il tratteggio è sostituito da pennellate fluide come quelle che Michelangelo aveva steso sulla prima parte della volta della Sistina, scoperta nel 1510. Le scene sono pervase da un nuovo senso del colore che Raffaello aveva appreso da Lorenzo Lotto, il quale aveva lavorato fianco a fianco con lui alla volta della Stanza, insieme ai migliori artisti dell’epoca, dal Sodoma al Bramantino, da Baldassarre Peruzzi a Luca Signorelli. Quando Giulio II vide gli affreschi finiti, cacciò via tutti gli altri e si tenne Raffaello.

Era l’autunno del 1511. Papa della Rovere era appena rientrato a Roma dopo una campagna militare contro Ferrara, furibondo per non essere riuscito a espugnarla e per avere perso Bologna, seconda città del Patrimonio di San Pietro. Per la rabbia si era lasciato crescere la barba «che pare un orso», scrisse un contemporaneo. E aveva giurato di non tagliarla finché non avesse conquistato Ferrara e Bologna e non avesse cacciato i francesi dall’Italia. Il ciclo di affreschi della Stanza di Eliodoro doveva lanciare al mondo questo messaggio: la Chiesa non poteva esercitare il suo potere spirituale senza un potere mondano.

La prima cosa da fare era ricostruire un’immagine di Giulio II che contrastasse quella diffusa dalla propaganda nemica, con i racconti del Papa guerriero che si era venduto persino le preziose gemme della tiara per armare l’esercito. Bisognava inoltre ribadire gli interventi di Dio in favore della Chiesa. Perciò è lo stesso Onnipotente a cacciare Eliodoro dal Tempio, a liberare San Pietro dal carcere, a fermare Attila alle porte di Roma (anche se nella realtà il re degli Unni era stato fermato nei pressi di Mantova). Giulio II appare con la sua barba nella scena di Eliodoro e in quella del miracolo di Bolsena. Nel dipinto di Attila il suo viso scavato e potente fu sostituito all’ultimo momento dal faccione sudato di Leone X Medici, che gli era succeduto nel febbraio del 1513. Raffaello aveva raggiunto il culmine della sua arte, facendo esplodere il colore nei vestiti cangianti dei nobili e nelle corazze a squame dei guerrieri riprese dai modelli della Colonna Traiana; impastando l’orpimento — il velenosissimo giallo di arsenico—nei capelli dei soldati nemici; trasformando in oro l’ocra delle cupole. Con il binocolo si possono vedere i puntini di giallo chiarissimo dati con la punta del pennello sul fondo più scuro, per ottenere l’effetto della foglia d’oro.

Nel 1513, quando anche questa Stanza fu conclusa, l’artista aveva formato una scuola di allievi. Nella Stanza che fu dipinta subito dopo, quella dell’Incendio di Borgo, il suo intervento è molto ridotto. Nell’ultima, quella di Costantino, si limitò all’impostazione del disegno. Quando gli allievi cominciarono a dipingerla era già morto”. cit. lettura.corriere.it